偶数月の第1土曜と日曜に、湯河原町の温泉場で開催されている湯探歩(ゆたんぽ)というイベントで、先月お能について学べるワークショップがあったので参加させていただきました。

場所は、きものすずきさんから徒歩1分の八亀庵(やかめあん)さん。

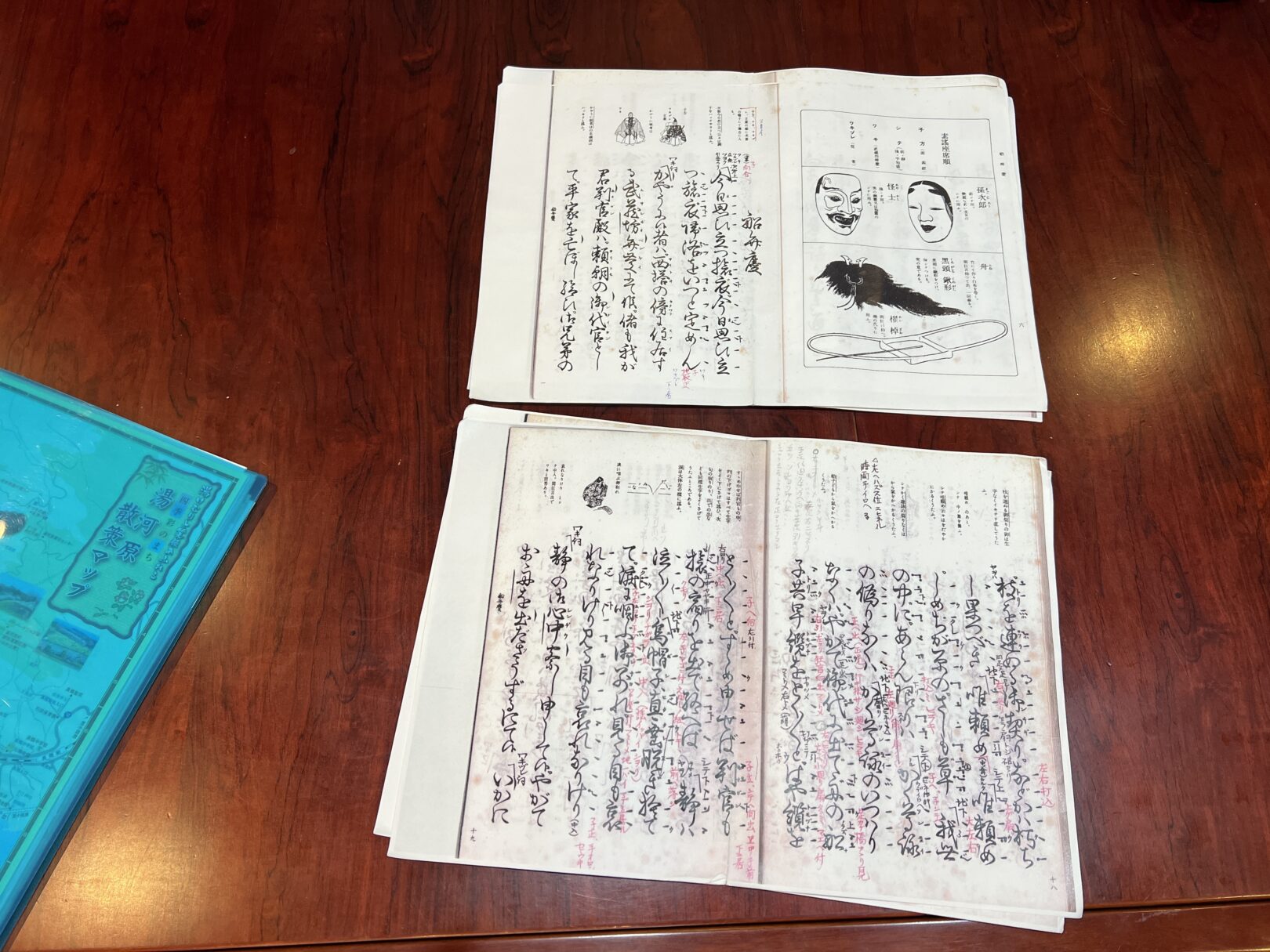

先生は、宝生流能楽師・小林晋也先生です。

まずは、能と狂言の違いについて、

『能と狂言は別のものではなく、能楽のなかにシテ・ワキ・囃子・狂言があり、それぞれに役割をもっている。

オーケストラの中に、弦楽器、木管楽器、金管楽器、打楽器とパートがわかれているように、「能楽」という大きな括りの中に「狂言」があるのですよ』

とわかりやすく教えていただきました。

メモをとっていなかったので、後でさらに調べたら、

—————————

狂言と能の違いは、簡単に言うと「笑い」をメインにするかしないかで、能はお面(面(おもて))をつけ、神や霊が登場人物としてあらわれる悲劇的な物語が多いですが、狂言には庶民の日常をおもしろおかしく切り取った作品も多くあります。

2つをあわせて「能楽」といい、元々は同じルーツを持つ芸能です。

—————————

とありました。

その後、ちょうどその日に源頼朝旗挙げ武者行列をやっていたこともあり、湯河原町にゆかりのある「七騎落(しちきおち)」という物語を語ってくださいました。

最後に物語のあらすじを貼りますが、先生の声色、抑揚、表情などからその情景が目に浮かび、

土肥実平が側近として息子を船から下ろす決断をしなければならなかった時、そして大勢の追手が迫り、息子の命はもう助からないだろうと諦めなければならなかったことを思うと涙がこぼれました。

また、平家方にいた和田義盛が近づいてきた際に、すぐに信頼せず鎌をかけて真意を探ったくだりでは、ハラハラしながらも、実平は本当に賢くて、頼朝にはなくてはならない存在だったのだなあと思うと共に、もし自分が実平であったなら、そんな風に機転を効かすことができただろうかと考えさせられました。

最後はもう会えないと思っていた息子とも再会できて、今度は嬉し涙です。

ジェットコースターに乗ったことはありませんが、喜怒哀楽の波が次々と押し寄せてくるような小林先生の語りに感激しました。

参加させていただきありがとうございました![]()

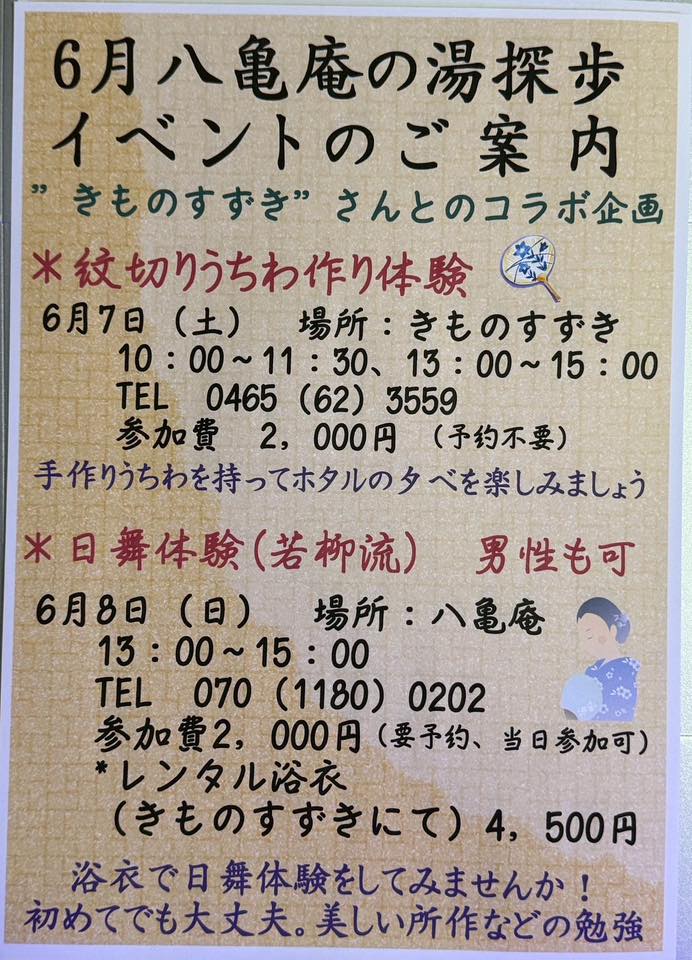

次回の八亀庵さんのイベントのご案内です![]()

【八亀庵さんの日舞体験(若柳流) 】

《場所》 八亀庵 湯河原町宮上466

《日時》 6/8 (日) 13時〜15時

《参加費》2,000円

レンタル浴衣は きものすずきさんにて 4,500円

《電話》070-1180-0202

《その他》近くにコインパーキングあり。

初めてでも大丈夫。男性も参加可能。当日参加も可能とのこと。

私も美しい所作のお勉強に、楽しみにしています![]()

【湯探歩について】

偶数月の第一土曜日・日曜日、湯河原温泉場にて湯探歩(ゆたんぽ)を開催しています。

温泉場の旅館・店舗・団体などが、歴史建物の内覧・入浴、グルメ、ミニマルシェ、レンタル着物、ものづくり体験、散策ガイド、ミニコンサートなどの特別の企画をご用意して、皆さまをお待ちしています。

川のせせらぎが心地よい温泉場の散歩とお店めぐり、お宿めぐりをお楽しみください。

浴衣で湯河原のまちあるき、きっとよい思い出になると思います〜![]()

—————————

【七騎落(しちきおち)について】

あらすじ

時は治承じしょう四年(1180)。石橋山合戦に破れた源頼朝みなもとのよりとも(ツレ)は、主従八騎で相模湾から安房あわの国くに(千葉県南部)上総かずさへ船で逃れようとします。頼朝は、祖父為義ためよしが九州へ敗走した時や父義朝よしともが近江へ逃れた時も八騎であったことから、「八」は不吉な人数であると思い、家臣の土肥実平とひさねひら(シテ)に一人下船させるよう命じました。実平は、最年長で下船しやすい艫板ともいたに乗っていた岡崎義実よしざね(ツレ)を降ろそうとします。義実は合戦で息子を失っていました。それゆえ、我が身には二つの命があったが、それが一つの命となったと義実は主張し、実平には息子遠平とおひら(子方)がいるのだから、どちらかが下船すればよいと反論。そこで実平は嫌がる遠平を説得し、下船させました。折しも浜辺には追っ手の軍勢が迫り、実平は息子との別れを悲しむのでした。

一方、平家方にいた和田義盛よしもり(ワキ)は、頼朝に味方するために船に乗っています。義盛の船に気付いた実平が、彼の本心を知るために、頼朝とはぐれたと欺くと、義盛は生きる甲斐がないと自害しようとします。それを見た実平は真実を明かし、浜辺に船を寄せ、義盛は頼朝と対面。義盛は船から遠平を連れて来て、父子は再会を果たします。実は、義盛が遠平を匿っていたのです。実平は涙を流して喜びます。やがて酒宴が催され、実平は颯爽と舞を舞います。こののち、大勢の味方が馳せ参じ、天下は頼朝のもとで治まったのでした。

引用元↓

******************

HIROMI PHOTO

出張撮影のホームページ https://hiromiphoto.com/

Facebook https://www.facebook.com/HIROMIPHOTO

Instagram https://www.instagram.com/hiromiphoto.com_2000/